前言中华人民共和国国家标准 本标准修改采用ISO 9705:1993《火灾试验 表面制品的实体房间火试验方法》(英文版),包括其技木勘误ISO 9705:1993/Cor.1:1993。火灾试验 表面制品的实体房间火试验方法 Fire tests—Full-scale room test for surface products GB/T 25207—2010 (ISO 9705:1993,MOD) 2010-09-26发布 2011-02-01实施 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会发布 本标准根据ISO 9705:1993重新起草。本标准条款号与ISO 9705:1993的条款号一一对应。本标准与ISO 9705:1993的技术性差异及其原因如下,这些技术性差异用垂直单线标识在所涉及的条款的页边空白处: ——第2章引用文件CB/T 5907代替原国际标准引用文件ISO 3261:1975,这是由于ISO 3261:1975已于1996废止; ——第2章增加了引用文件GB 8624—2006,这是因为本标准正文中引用了GB 8624-2006; ——原国际标准5.3、11.4中的"不燃”修改为“燃烧性能符合GB 8624一2006规定的A1级”这是为了适应我国对建筑材料及制品燃烧性能分级的要求。 为便于使用,本标准在修改采用ISO 9705:1993时还做了下列编辑性修改: ——“本国际标准”一词改为“本标准”; ——用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”; ——删除国际标准的前言和引言; ——技术勘误的内容在其修改条文的页边空白处用垂直双线(||)标识。 本标准的附录A为规范性附录,附录B、附录C、附录D、附录E、附录F和附录G为资料性附录。 本标准由中华人民共和国公安部提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会防火材料分技木委员会(SAC/TC 113/SC 7)归口。 本标准负责起草单位:公安部天津消防研究所。 本标准参加起草单位:公安部四川消防研究所。 本标准主要起草人:李晋、张欣、张网、任常兴、王婕、吕东、孙金香、果春盛、刘松林。 1 范围警示——试样在燃烧过程中,实验人员可能受到高温、有毒或有害气体的伤害,所以实验人员应配戴防护用具。试验装罝附近应设罝灭火设施。 本标准规定了表面制品实体房间火试验装置、测量装置及试验程序。 本标准适用于墙壁内表面及天花板表面制品,尤其是因某种原因(绝热基材、接缝、较大的不规则表面的影响)不能以实验室规模进行试验的制品,如热塑材料。 本标准不适用于评价制品的耐火性能。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适角于本标淮。GB/T 5907 消防基本术语 第一部分1) GB 8624-2006 建筑材料及制品燃烧性能分级 3 术语和定义GB/T 5907确立的以及下列术语和定义适用于本标准。3.1 组件 assembly 材料及其复合材料的制成品,如夹心板。 注:组件可包含空气间隙。 3.2 复合材料 composite 由两种或两种以上单一材料组合而成的复合物,如表面有涂层的材料或层压材料。 3.3 暴露表面 exposed surface 暴露于试验加热条件下的制品表面。 3.4 材料 material 单一物质或均匀分布的混合物,如金属、石材、木材、混凝土、矿纤、聚合物。 3.5 制品 product 要求给出相关信息的建筑材料、复合材料或组件。 1)该标准将在整合修订GB/T 59071986.GB/T 14107-1993和GB/T 16283-1996的基础上,以《消防词汇》为总标题,分为5个部分。 3.6 试样 specimen 试验用有代表性带基材或处理过的制品。 注:试样可包含空气间隙。 3.7 表面制品 surface product 用于建筑物内墙和(或)天花板上的表面材料,如顶板、贴砖、护板、墙纸、喷或刷的涂层。 4 原理通过设置在地面中心的热流计测量总热流量,估算房间内火自点火源向其他物体蔓延的可能性。通过测量燃烧的总热释放速率来估算火向房间外物体蔓延的可能性。 通过测量某些有毒气体来提供毒性危害指示。 通过测量遮光烟气的生成量来测定能见度降低的危害。 通过拍照及摄像方式记录火灾增长。 注:如果需要更详细的资料,可以测量房间内气体通度和进出门口的质量流量。 5 试验房间5.1 试验房间(见图1)应由相互垂直的四面墙壁、地面和天花板组成,内部尺寸如下:a) 长:(3.6±0.05)m; b) 宽:(2.4±0.05)m; c) 高:(2.4±0.05)m。 试验房间应设置在自然通风条件好、干燥的室内。室内空间应足够大,以保证外界环境对试验火没有影响。试验房间的设置宜便于安装仪器和点火源。 5.2 试验房间的门应设在2.4 mX2.4 m的一面墙壁中心,其他墙壁、地面和天花板不应有任何可以通风的开孔,门的尺寸应为: a) 宽:(0.8 ± 0.01)m; b) 高:(2.0±0.01)m。 5.3 试验房间宜采用密度为500 kg/m3-800 kg/m3、燃烧性能符合GB 8624-2006规定的A1级材料构建。试验房间构件的最小厚度应为20 mm。 6 点火源6.1 推荐点火源使用附录A中规定的满足下列要求的点火源: a) 点火源应为丙烷气体燃烧器,燃烧器填充多孔、惰性材料(如砂),上表面为方形,其构造应使气流均匀到达整个开孔表面; b) 燃烧器应放置在与门相对角落的地面上,器壁应与试样接触; c) 燃烧器气源应为纯度不低于95%的丙烷。供气流量测量精度不低于±3%。燃烧器的热输出应控制在规定值的±5%范围内。 警示——所有设备(如管道、连接件、流量计等)应适于使用丙烷,并按规定安装。 为了安全,燃烧器宜装设远距离控制的点火装置,例如引燃火焰或电热丝,宜加装气体泄漏报警装置和燃气紧急切断装置。 6.2 其他点火源 可以使用其他点火源,参见附录B。

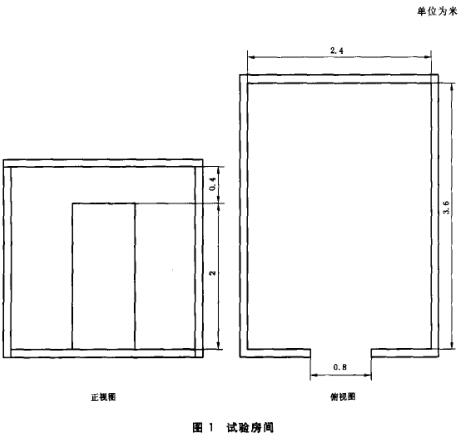

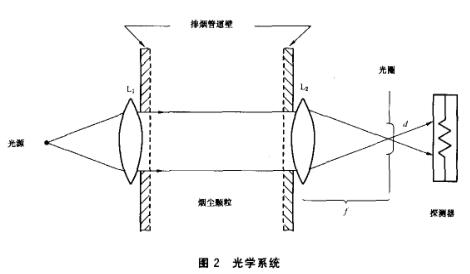

7 试验房间中的热流测量7.1 要求热流计应是Gardon或Schmidt-Boelter型,其设计量程宜为50kW/m2。接收表面应是平整的黑色表面,视角为180°。热流计的精度应不低于±3%,重复性误差应在0.5%以内。补充资料和设计方案参见附录C。 7.2 位置 热流计应安装在试验房间地面的几何中心上。接收表面应在地面上方5mm〜30mm处。福射达到接收表面前不应穿过任何窗孔。 7.3 标定 用两支热流计专门作为参照热流计进行标定。参照热流计应每年进行一次标定。 8 燃烧产物收集系统燃烧产物收集系统应能收集试验期间燃烧所产生的全部烟气,并且不应干扰门口处的火羽流。常压状态25℃时,其排烟能力应不低于3.5m3/s。注:集烟罩和排烟管道的设计参见附录D。 9 排烟管道中仪器的最低要求9.1 体积流量排烟管道中体积流量的测量精度不应低于±5%。 阶跃变化的响应时间(到最终状态流量的90%)不超过1s。 9.2 气体分析 9.2.1 取样管线 应在排烟管道内燃烧产物混合均匀的位置处抽取气样。为不影响被分析气体物质的浓度,取样管的材质应选用惰性材料。补充资料和设计方案参见附录E。 9.2.2 氧气 氧消耗的测量精度不应低于±0.05%(氧的体积分数)。氧分析仪的响应时间不应超过3s(参见附录E)。 9.2.3 一氧化碳和二氧化碳 利用分析仪测量气体样品,分析仪对二氧化碳体积分数的测量精度不应低于±0.1%,对一氧化碳体积分数的测量精度不应低于±0.02%。分析仪的响应时间不应超过3s(参见附录E)。 9.3 光学烟密度计 9.3.1 概述 光学烟密度计由光源、透镜、光圈和光电元件(见图2)组成,测量过程中由于烟的积尘,光透过率的减小不应超过5%。 9.3.2 光源 光源应是白炽光型,色温应为(2900±100)K。电源应为直流稳压电源,其精度不应低于±0.2%(包括温度、短期及长期稳定性)。

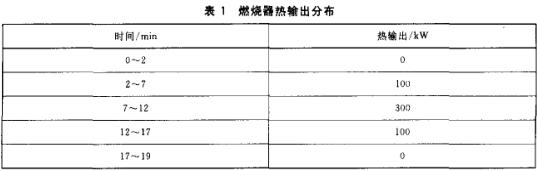

9.3.3 透镜 透镜系统应将光聚成一直径不小于20mm的平行光束。 9.3.4 光圈 光圈应放置在透镜L2的焦点上(如图2所示),且其直径(d)与透镜的焦距(f)之比应满足d/f<0.04。 9.3.5 探测器 探测器的光谱分布响应度应与CIE(光照曲线)相吻合,色度标准函数V(ℷ)的精度不低于±5%。在不小于3.5个十倍程输出范围内,该探测器的输出线性度应在5%以内。 9.3.6 位置 光束应沿直径方向横穿排烟管道,且所在位置烟气均匀。 10 系统性能10.1 标定每次试验或连续试验以前应进行标定。 注:计算公式参见附录F。 燃烧器应直接放置在集烟罩下,使用表1中给出的燃烧器热输出进行标定。数据采集时间间隔不应超过6s,且应从燃烧器引燃前1min开始测量。火源稳定后,对于每个热输出水平,基于氧消耗计算热释放速率在1min内的平均值,与基于气体流量计算的热输出平均值不一致性的偏差应在5%以内。

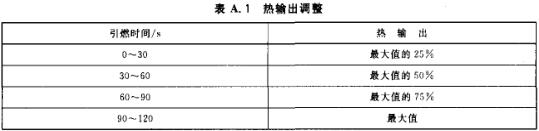

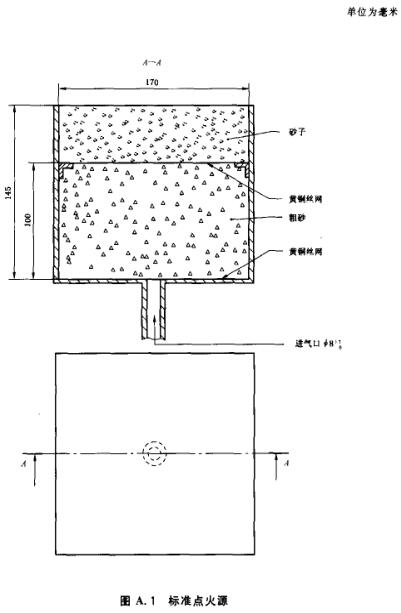

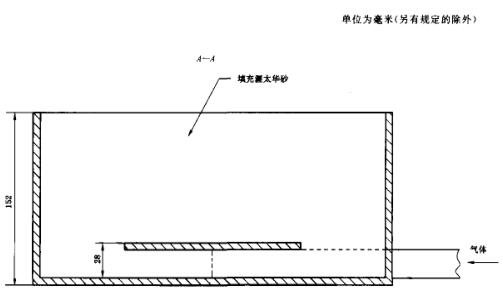

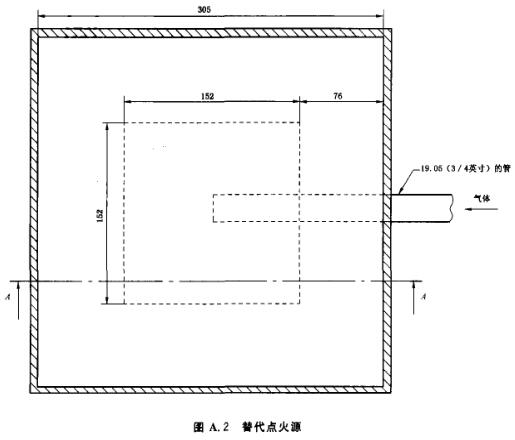

10.2 系统响应 系统的响应时间是指由点火源输出跃变到一个给定值至测得热释放速率到达该给定值的90%所需时间。将燃烧器放置在集烟罩下方1m的中心处时,燃烧器热输出阶跃变化的滞后时间不得超过20s,当按表1进行标定时,数据采集时间间隔不应超过6s。 10.3 精度 排烟管道的流量由2m3/s(在0.1MPa和25°C条件下)到最大值平均分为四级。燃烧器的热输出为300kW。每级稳定状态下,测量的热释放速率在1min内平均值与实际热输出的平均值比较,误差不应超过10%。 11 试样制备11.1 应尽可能按与实际使用相同的方法安装试样。注:在标准试样配罝中,三面墙和天花板均要敷以试样。可选的试样配置形式参见附录G。 11.2 以板材形式进行试验时,应尽可能使用板材的标准宽度、长度和厚度。 11.3 试样应固定在基材上或直接固定在试验房间内部,应尽可能采用该制品的实际安装方式(如敲钉、胶粘、使用支撑等)。报告中应清楚地描述其安装方式。 11.4 薄型表面制品、可熔化的热塑制品、涂料应根据其实际使用情况,选用下列基材: a) 干密度为(680±50)kg/m3、燃烧性能符合GB 8624—2006规定的A1级纤维增强硅酸钙板; b) 干密度为(1650±150)kg/m3、燃烧性能符合GB 8624—2006规定的A1级板材; c) 在温度(23±2℃)、相对湿度(50±5)%的条件下处理以后,密度为(680±50)kg/m3的刨花板(粒子板); d) 在温度(23±2)℃、相对湿度(50±5)%的条件下处理以后,密度为(725±50)kg/m3的石膏板; e) 热性质与a)〜d)的基材明显不同的实际基材,例如:钢、矿棉。 注:a)〜d)基材的厚度宜为9 mm~13 mm。 11.5 涂料应以委托方规定的涂敷率涂敷在11.4中所列基材上。 11.6 试样(不吸湿的试样除外)应在(23±2)℃,相对湿度(50±5)%的条件下养护至平衡2)。 注:对于木质基材制品和可能发生溶剂蒸发的制品,至少需要四周的养护时间。 12 试验程序12.1 初始条件12.1.1 从试样安装直到开始试验,试验房间内和周边环境的温度应为(20±10)℃。 注:试样从停止养护到开始试验之间的时间宜尽可能短。 12.1.2 试验房间门中心1m范围内,水平风速不应超过0.5m/s。 12.1.3 燃烧器应与墙角接触。燃烧器表面应清洁。 注:在放置燃烧器的墙角内表面上,划0.3mX0.3m的方格,以帮助确定火焰蔓延的范围。 12.1.4 试验前应为试样拍照或摄像。 12.2 试验步骤 12.2.1 开启所有的记录和测量装置,采集2min数据后,点燃燃烧器。 12.2.2 在点燃燃烧器后10s内,应将燃烧器的热输出调整到附录A中所给的输出水平。随着火势的发展适当调整风机的排烟量,以使集烟罩能收集所有的燃烧产物。 12.2.3 试验应进行拍照及摄像记录。照片及录像中应有一个显示时间的时钟,时钟的最小刻度为1s。 12.2.4 试验期间记录下列现象及其发生时间: a) 天花板被引燃; b) 火焰蔓延到墙壁和天花板; c) 燃烧器热输出的改变; d) 门口出现火焰。 12.2.5 发生轰燃或试验进行20min(A.1点火源)或15min(A.2点火源)(以先出现者为准)以后,结束试验。 试验结束后,应继续观察直到没有燃烧现象,或2h后停止观察。 注:危及安全的情况下可提前结束试验。 12.2.6 试验结束后,记录试样损坏的程度。 12.2.7 记录其他异常现象。 13 试验报吿试验报吿应包括下列内容:a) 实验室的名称及地址; b) 报吿日期和编号; c) 委托试验单位名称及地址; d) 试验目的; e) 取样方法; f) 制造商或供应商名称; g) 制品的名称或其他标识及制品描述; h) 制品的密度或面密度及制品厚度; i) 到样日期; j) 试样安装方式; k) 试样的养护; l) 试验日期; 2) 间隔24h进行称重,试样质量之差不大于0.1%或0.1g(以较大者为准)时,则认为达到了质量平衡。 m) 试验方法; n) 试验结果(参见附录F): 1) 地板几何中心的热流-时间曲线; 2) 排烟管道中的体积流量-时间曲线; 3) 热释放速率-时间曲线; 4) 一氧化碳的产生量-时间曲线; 5) 二氧化碳的产生量-时间曲线; 6) 烟的产生量-时间曲线; 7) 火灾的发展状况说明; 8) 标定结果。 o) 报吿中可补充下列试验结果(参见附录C): 1) 试样的表面温度-时间曲线; 2) 门口的垂直温度分布-时间曲线; 3) 通过门口的质量流量-时间曲线; 4) 通过门口的对流热流-时间曲线t 5) 碳氢化合物(CHN)的产生量-时间曲线; 6) 氮氧化合物(NOx)的产生量-时间曲线; 7) 氰化物(HCN)的产生量-时间曲线, p) 是否发生轰燃; q) 发生轰燃的时间(如果发生)。 附录A (规范性附录) 推荐点火源A.1 标准点火源A.1.1 燃烧器 燃烧器应采用4mm〜8mm粒径的砾石和2mm〜3mm粒径的砂子填充,见图A.1。壳体由金属丝网分为两层,上层网孔口规格为1.4mm,下层网为2.8mm。上层砂子顶层与燃烧器上缘齐平。 A.1.2 热输出水平 引燃后,前10min热输出调整到100kW,如果未出现轰燃,10min后热输出调至300kW。 A.2 替代点火源 A.2.1 燃烧器 燃烧器上表面宜为多孔耐火材料,规格为(0.305±0.005)mX(0.305±0.005)m。 燃烧器上表面距地面0.3m,且保持水平。 燃烧器气源的最大热输出应为(162±4)kW(总热输出为176kW)。试验期间应当测试其流量。 注:燃烧器既可以由20mm充实物上覆盖25mm厚的多孔陶瓷纤维板构成,也可以采用厚度不小于100mm的渥太华砂,形成水平表面供气(见图A.2) 。对于滴落材料,宜选用后者。 A.2.2 热输出水平 引燃后,热输出按表A.1调整。

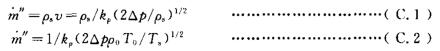

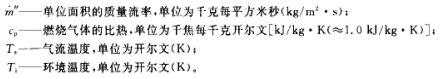

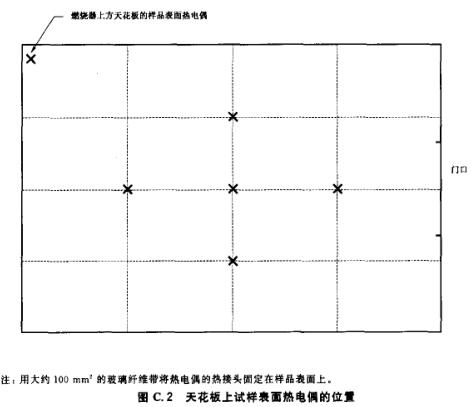

附录B (资料性附录) 其他点火源B.1 试验可使用其他点火源,例如:a) A.2中规定的替代点火源,引燃后,第一个5min内热输出为40kW,此后10min内热输出为160kW; b) 直接点火源,如碰撞产生的火焰; c) 间接点火源,如房间内的家具或废纸篓等。 B.2 如果使用其他点火源,则应给出详细说明。间接点火源应与火灾场景相关,并经证实具有可重复性和可再现性。 注:为了便于实验室之间数据的比对,点火源应尽量相似并明确描述。 附录C (资料性附录) 试验房间的测量仪器C.1 热流接收辐射热的表面(可能接收少量对流热)为一圆形平面,直径不大于15 mm,表面覆有耐磨的无光泽黑色涂层。接收表面应包含在水冷壳体中,壳体正面直柽不大于50 mm,平整、髙度抛光,与接收表面的平面齐平。 热流计应耐用、便于安装和使用、受通风影响小。热流计的精度应该为±3%,重复性的误差应在0.5%以内。 注:辐射是对热流计的主要热传递方式,但仪器与其周围空气的对流传热也不能忽略,因此用术语"热流"代替"辐射照度"。 C.2 气体温度 为了使气体温度测量误差最小,应选用辐射髙温计或非常细的热电偶(50µm)。 辐射髙温计或热电偶的布置位置见图C.1。 C.3 表面温度 C.3.1 通过在试样上安装表面热电偶的方式研究天花板下的火焰蔓延,表面温度的测量也可用于研究试验过程中的热平衡。 C.3.2 热电偶丝的直径不应超过0.25 mm。将热电偶固定于表面积约为100mm2的耐热薄玻璃纤维带上测量试样表面温度,可避免对流、辐射和气温变化等的影响。在达到500°C之前,玻璃纤维带和试样之间应保持接触良好。 表面热电偶位置见图C.2。 C.4 试验房间门口的气体流量 C.4.1 采用E.1中规定的双向测速探头、差压变送器,辐射髙温计测量流入流出试验房间门口的气体流量。差压变送器宜选用电容型,分辨率为0.05Pa,量程为0Pa〜25Pa。 C.4.2 单位时间和面积上的质量流量

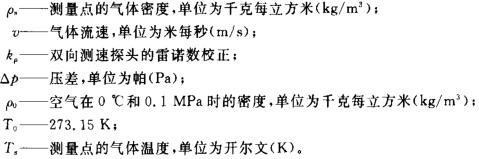

式中:

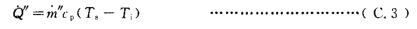

C.4.3 流出房间门口的单位面积对流热流量,

式中:

C.4.4 为了绘制房间门口处气体流线谱,至少需要10支探头,其精度可达±20%以内。也可用三支固定于门中心(该处的气流方向基本水平),安装高度距地面分别为1300 mm、1800 mm、1900 mm的双向测速探头粗略估算门口气体的流动速率。 C.5 通过房间门口的箱射 将C.1中规定的热流计故置在门口的几何中心点上,测量通过门口的辐射。

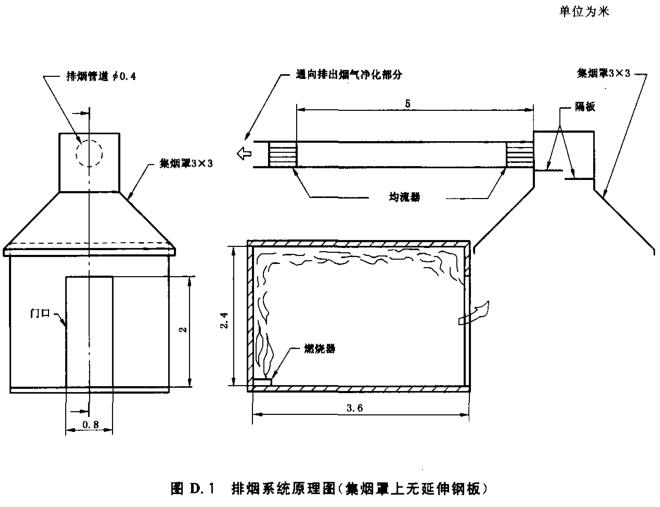

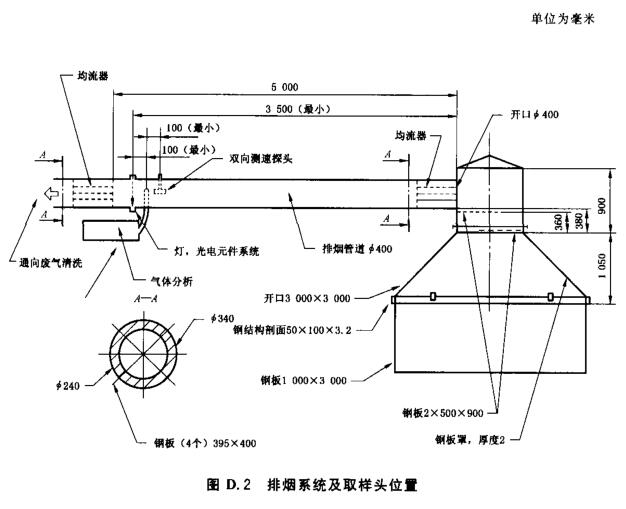

附录D (资料性附录) 排烟系统的设计D.1 火灾增长过程中,流出试验房间的燃烧气体质量流速大小可能为1kg/s,随温度变化的气体流速可能高达4m/s。集烟罩收集流出的烟气。经验证,下述排烟系统符合本标准的要求:a) 集烟罩位于试验房间门口的正上方,底部与房间顶部齐平。集烟罩底部尺寸为3mX3m,高1.0m(见图D.1)。集烟罩底部一边紧贴试验房间,其余三边的钢板向下延伸1.0m,集烟罩的有效高度为2m(见图D.2)。集烟罩连接到横截面积为0.9mX0.9m的混气室。混气室的高度最小为0.9 m。为增加湍流效果,混气室中设置两块约0.5mX0.9m的隔板(见图D.2)。集烟罩的设计和制造应确保无烟气泄漏; b) 排烟管与混气室相连,内径为400mm,直管段不应小于4.8m。为了便于流量测量,在排烟管两端设置均流器(见图D.1和D.2),使测量点处气体流动均匀,排烟管道与排烟系统连接; c) 风机的排烟能力不应小于4 kg/s(在标准大气压条件下约为12000 m3/h),以收集试验时产生的所有烟气,风机尾部的真空度为2 kPa。试验过程中,风机排烟量在0.5 kg/s~4 kg/s之间连续可调。试验初期应调低空气流量,否则将影响试验的测试精度。 D.2 也可使用符合第10章规定的其他排烟系统,但基于自然对流的排烟系统不适用于本装置。

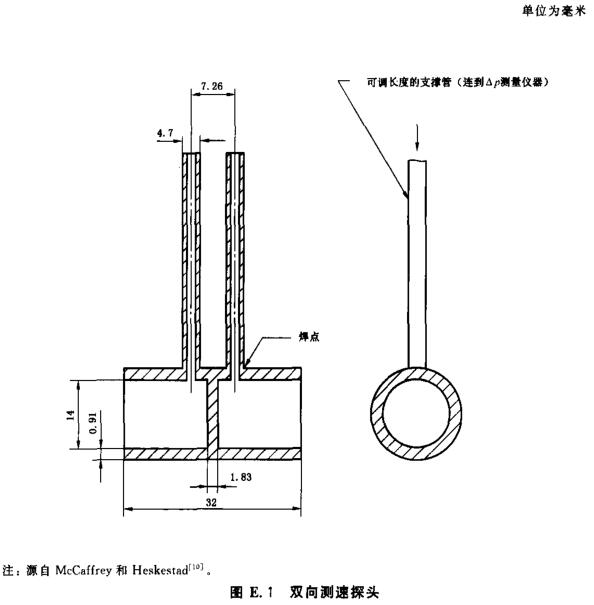

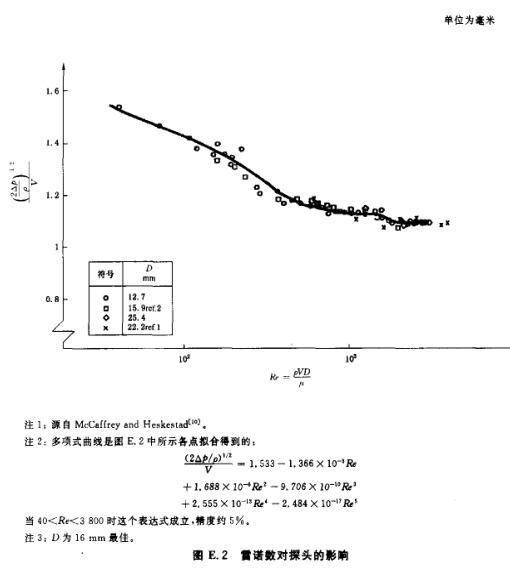

附录E (资料性附录) 排烟管道中的测量仪器E.1 体积流量E.1.1 流量由放置在排烟管道中心线上的双向测速探头测量。图E.1中所示的探头由长32 mm、内径为

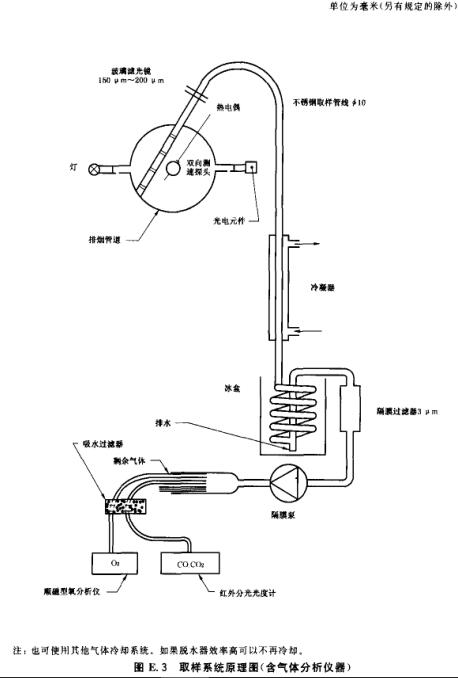

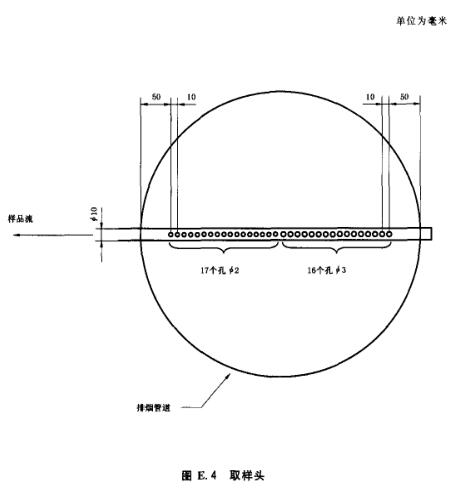

E.1.2 差压变送器选用电容型,分辨率高于±5Pa,测量范围为0Pa〜2000Pa。 E.1.3 探头附近的气体温度由直径不大于0.25 mm的热电偶测量。热电偶不应对双向测速探头附近的气流形成扰动。 E.2 取样系统 E.2.1 取样头应放置在排烟管道中气体混和均匀的部位。探头应为圆管形,以使气流扰动最小。应当沿着排烟管道的整个直径抽取气样。 E.2.2 取样管(见图E.3)应采用耐腐烛材料制成,如PTFE(聚四氟乙烯)。气体在进入分析仪器前,应经过二级或以上过滤。气样应冷却到10℃以下。 对于分析除CO、CO2和02以外的气体,应对取样管加热(150°C-175°C)。取样管应尽可能短,且气体不应过滤(见E.3.3和E.3.4)。 E.2.3 气样由取样泵(对使用隔膜泵)送到分析仪器,取样过程中应避免油脂或类似物质污染气样。 E.2.4 气样由排烟管道进入气体分析仪器的时间间隔不应超过1s。 E.2.5 取样系统见图E.3,取样头见图E.4。取样泵容量宜为10L/min〜50L/min,每一气体分析仪消耗约为1L/min。泵产生的压差不应小于10 kPa,以免烟垢阻塞过滤器。取样头进气孔应向下,以避免烟尘阻塞。 E.3 燃烧气体分析 E.3.1 —般要求 气样进入二氧化碳和氧气分析仪前应经过干燥处理,去除气样中的水蒸气。 注:燃烧气体分析的详细资料参见1SO/TR 9122-3。 E.3.2 氧浓度 选用符合9.2.2规定的顺磁型氧分析仪测量。 E.3.3 —氧化碳和二氧化碳浓度 使用红外光谱仪进行连续测量。一氧化碳测量量程为0%~1%,二氧化碳为0%〜6%。 E.3.4 碳氢化合物浓度 用已烷作为参照标准,采用红外光谱法进行测量,量程为0%〜0.2%,最大误差为2%,响应时间宜小于6s,取样管线宜加热。 E.3.5 氮氧化合物浓度 采用化学发光分析仪测量NO和NO2的总浓度。分析仪的最大误差为2%,测量量程0%〜0.025%。响应时间宜小于6s,取样管线宜加热。 E.4 烟密度计 烟密度计主要部件要求如下: a) 透镜:凸透镜,直径40 mm,焦距50 mm; b) 光源:卤素灯,6V,10W; c) 光电元件:带有色玻璃滤光片的硅光电元件,能产生等效于人眼的光谱响应。 光电元件连接到一个适当的电阻或放大器上,以得到最小3.5个十倍程的分辨率。透镜、光源和光电元件安装在位于排烟管道内的彼此直接相对的两个护罩内。 系统对沉积的烟尘应具有自洁能力。通过两个护罩可以对烟尘进行清洁。 光测量系统参见1SO/TR 5924。 注:E.1~E.4中描述的探头位置见图D.2。

附录F (资料性附录) 计 算F.1 体积流量大气压力下,25℃时,排烟管道中的体积流量V298,单位为立方米每秒(m3/s),由式F.1计算:

式中:

式F.1的假设条件:气体密度变化(相对空气)只与温度有关,化学成分和湿度忽略不计(除非研究用水灭火的过程)。标定常数

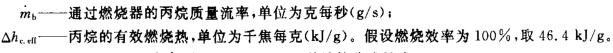

F.2 热产生率、标定和试验程序 F.2.1 标定过程中,以丙烷为燃料,点火源的热输出

式中:

F.2.2 试样的热释放速率

耗氧系数

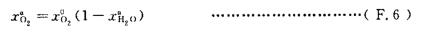

氧的环境摩尔分数

式中: E——消耗单位体积的氧所释放的能量,单位为千焦每立方米(kJ/m3),对于试样,E1 =17.2X103 kJ/m3(25℃);对于丙烷

V2S8——大气压下25℃时排烟管道内的气体体积流量,单位为立方米每秒(m3/s); α——燃烧反应的耗氧扩展系数(α=1.105);

注2:减去试验初始时燃烧器的热输出得到的

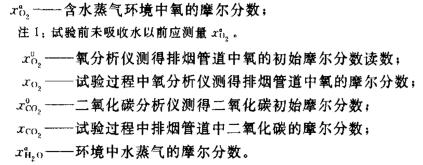

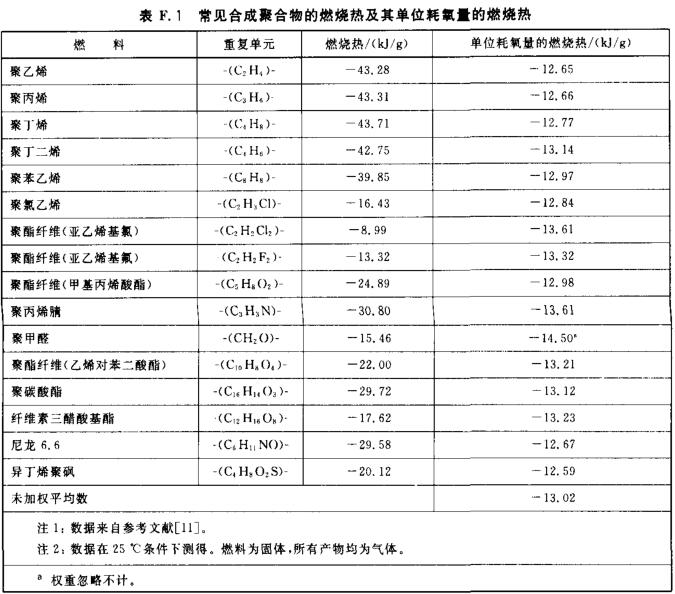

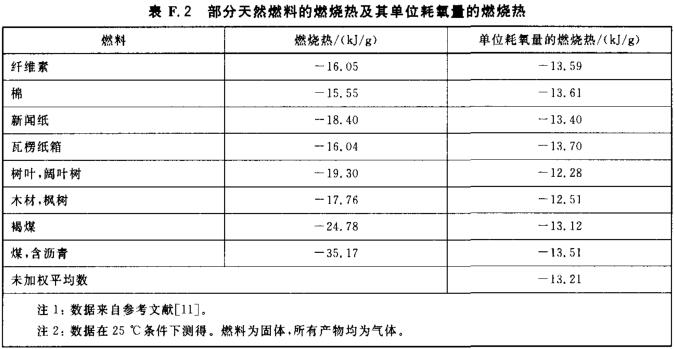

F.2.3 式F.3〜式F.6是基于一定的近似得到的,因此有以下局限性: a) 未考虑一氧化碳的产生量。如测定了一氧化碳浓度,可以对应定量计算的不完全燃烧影响等情况进行计算修正。 b) 未完全考虑水蒸气对流量测量和气体分析的影响。可通过连续测量水蒸气浓度进行修正。 c) E1=17.2kW/m3是通过大量试样试验得到的平均值,对于大多数燃烧物适用,但表F.1和F.2中所列物质除外。 一般情况下,这些误差累计应小于10%。 F.3 燃烧气体 通过测量气体的摩尔分数,能够计算出0.1MPa,25℃时气体的瞬时流量

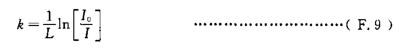

式中: V298——0.1MPa,25℃时排烟管道中的体积流量,单位为立方米每秒(m3/s); xi——分析仪器中气体的摩尔分数; t——燃烧时间,单位为秒(s)。 F.4 遮光系数 遮光系数k是表征光学烟密度的参数,单位为m-1,按式F.9计算:

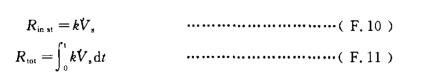

式中: Io——无烟环境中平行光束强度; I——穿过有烟环境的光强度; L——光束穿过有烟环境的长度,单位为米(m)。 烟气的瞬时遮光率尺Rinsr单位为平方米每秒(m2/S),总产烟量Rtot单位为平方米(m2),由式F.10和式F.11计算:

式中: Vs——实际管道温度下,排烟管道中的体积流量,单位为立方米每秒(m3/s)。 t——燃烧时间,单位为秒(s)。

附录G (资料性附录) 试样的配置形式G.1 试样的标准配置形式为了实验室之间的数据具有可比性,要求墙壁和天花板都要敷以试样。 注:根据试验和研究设定条件下制品的实际使用配置试样。允许存在不同的试样配罝形式。 G.2 可选的试样配置形式 可选的配置形式有: ——一只对墙壁敷以试样而天花板采用标准材料; ——一只对天花板敷以试样而墙壁采用标准材料。 按照11.4中所述的基材选择标准材料。 特殊情况下,不同的墙壁和天花板材料组合也是可行的。 参考文献[1] ISO 3261 : 1975 ,Fire tests- -Vocabulary[S].[2] GB/T 14107—1993,消防基本术语第二部分[S]. [3] GB/T 16283—1996,固定灭火系统基本术语[S]. [4] ISO 13943 :2OO8,Fire safety一Vocabulary[S]. [5] ISO/TR 9122-3:1993, Toxicity testing of fire effluents—Part 3: Methods for the analysis of gases and vapours in fire effluents. [6] ISO/TR 5924: 1989, Fire tests一Reaction to fire~Smoke generated by building products (dual-chamber test). [7] BS 6809 : 1987 , Method for calibration of radiometers for use in fire testing[S]. [8] ASTM E 603-77,Standard Guide for Room Fire Experiments[S]. [9] PARKER, W. J. Calculations of the heat release rate by oxygen consumption for various applications. Journal of Fire Science,2(September/October): 1984. [10] McCAFFRE and HESKESTAD,Combustion and Flame,26(1976). [11] HUGGETT. C Estimation of rate of heat release by means of consumption measurement. Fire and materials. Fire and materials,4(2) (1980). |

1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,仅作为演示数据,如有侵权请邮件联系站长!

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

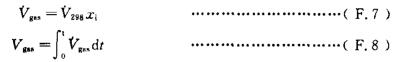

国家标准(推荐)

国家标准(推荐)